巴渝文苑 | 走进人文江津之二十八:清朝两张江津古老照片的前尘后事 一张圣泉寺 一张凌云岩

文/庞国翔

我于2008年春在《重庆晚报》副刊上发表拙作《国璋三任江津知县》一文。该文讲的是清代国璋三任江津知县的故事。在江津1500多年建县史中,国璋三次任江津知县,难能可贵。国璋生于道光十九年,殁于光绪二十六年。字子达,杭阿坦氏,蒙古镶白旗人,京旗赓良佐领下监生。同治十二年他第一次任江津知县。任内颇有政绩,被称为“能吏”,同治十三年移官他县。光绪六年,国璋第二次任江津知县,不想次年底又调离江津。十年后即光绪十七年,国璋第三次任江津知县,他广施惠政,深受地方敬仰,后来擢升巴县知县。光绪二十五年二月国璋卒于署任四川内江县官廨。江津百姓得知噩耗,无不痛悼。江津百姓将其牌位列入东门外莲池旁“遗爱祠”内。钟云舫等秀才纷纷撰写挽联进行悼念。国璋是封建社会少有的清廉之官。

该文发表过后,被多家文摘报和网站转载。大概是第二年夏,当时我还在党史部门工作,上海某著名医院的医学博士赵永国先生给我发来两张与国璋相关的照片及其文字。我即与赵博士通话,他说现在国璋的后裔多在国外,有少数在上海从事医学工作,与他们赵家是世交。我觉得照片非常珍贵,并断定是江津最早的照片。正因如此,我又写了博文《惊!惊!惊!——最新江津文史发现》在“庞国翔的博客”和津城一家刊物上发表,该文除了晒出这两张照片外,还提出此是江津最早照片的观点,希望引起大家的讨论,使大家晒出更早的照片。我还请大家辨认两张照片拍摄的地方。虽然我明白,但我相信许多读者不明白……

该文引来许多留言和跟帖,也有打电话和来信的。其中有一名本土文史专家说:“江津的照相馆是民国初年才有……”他对这两张照片是江津最早照片表示怀疑。

网友“江津老白干”是我的朋友,真名兰庆君,是江津酒厂的副总,他是江津县内最早玩相机的人之一。他给我留言:“江津摄协李副主席处有一张老照片很珍贵”。他所说的李副主席是江津区摄协的副主席李顺林,江津区中医院的退休职工。我旋即与他联系,但无法接通。

这是我晒出的第一张照片,我说这是江津最早的相片,相片上的地方是江津一个著名的景点,希望大家来辨认。

这是一张悬崖绝壁的黑白照片。岩立如削,有棱有角,陡峭森然,层次分明。石壁上文字若隐若现。内凹的绝壁里竖立着一尊神像。

此照片在博客和刊物上登出后,江津文友周开兰很快就认出此地是江津区德感街道圣泉寺内的凌云岩。周开兰是个诗人,发表了不少诗。更为重要的是她是德感街道文化站的负责人,管着文物,对当时德感街道所辖的圣泉寺很是熟悉,难怪她能很快就认出。

江津著名古刹圣泉寺位于江津城北长江对岸约12千米,这里古木葱茏,清泉淙淙,寺后石岩凌空而出,如鹰展翅,故名凌云岩。凌云岩为圣泉寺最佳景点,岩壁上遍布题刻,江津历代文人墨客多有题吟。圣泉寺又名栖清书院,明代工部尚书江渊幼时曾在此刻苦攻读诗书。他刻苦勤学,几年后,直接从此处进京赴考,一举金榜题名,先后任翰林院学士、刑部右侍郎、户部右侍郎、吏部侍郎、太子少师、文渊阁大学士、工部尚书等职。江渊为官清廉,刚正不阿,亲民护民,百姓称道,朝廷器重。江渊功成名就,十分感谢圣泉寺对此的栽培,曾捐资维修栖清书院。圣泉寺为江津有名的“后八景”之一,江渊曾作江津“后八景”之六“栖清书院”即圣泉寺一诗:

春风崖畔草青青,苔藓模糊篆刻平。

壮士已随龙虎逝,剑光犹傍斗牛横。

三馀事业今安在?一代文章空有名。

桂影婆娑明月夜,咿唔疑有读书声。

明代江津知县杨吉元,就是曾主持改扩江津东门外莲池并在池中建“水心亭”的这位知县,也作有《圣泉寺凌云岩诗》——

春游上尽妙高台,乘兴还寻岩壑来。

竹径绿萝车马过,石林赤日酒罇开。

烟云半壁凌霄汉,风雨孤根护藓苔。

胜会只今多胜览,主人性重未能栽。

又有江津邑贡生江梦花作《圣泉寺凌云岩》诗——

白石一片平如砥,当年偓佺曾卧此。

林梦醒来三十秋,控鹤仍旧海岛里。

我今选用来灵泉,石上应有仙人眠。

低头问石石不语,古槐疏柳号寒蝉。

随着岁月流逝,如今的圣泉寺早已没有了当年的繁盛,只剩下残败的风火墙和零乱的碎石。凌云岩部分被开采,形状发生了变化。

关于此相片的来历和所拍摄的时间,上海的赵永国博士说:在清光绪十七年国璋第三次任江津知县后,在一个初春时节,他曾陪同家人在圣泉寺游玩时所拍摄。该照片为赵永国在国璋后裔处所得。赵永国说,此照片拍摄时间与后面的第二张“莲池”照片基本同时,是光绪十七年至十八之间。

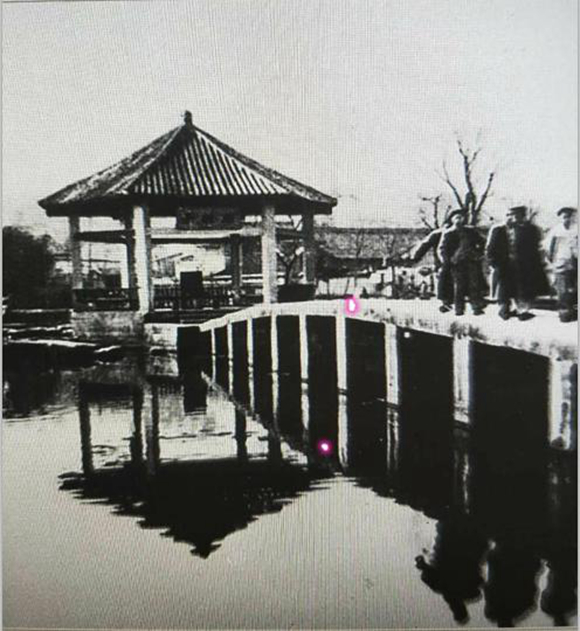

我晒出的第二张照片——江津城东门外的莲池照片。

赵永国博士说,此照片拍摄的是江津东门外的莲池。莲池上的石桥连接着几棵大树,还掩饰着的“水心亭”。从莲池里田田的荷叶和他们的穿着看,此时正值春季。赵永国博士说得更细:上面的人物是国璋和儿子廷启、廷继、廷治等诸兄弟,他们在垂钓。国璋共有10子5女。左边的高儿子是国璋,一家大小在莲池的小桥上,其乐无穷。由于年代久远,此照片已发黄变色,但相片上莲池这地方完全可辨认,不过人物如不经相关人员点拨,就难以辨认。

我就此咨询了江津区档案馆、图书馆等,他们收藏的照片最早的就是民国初年的,清代的没有。于是,我们认定此两张照片为江津最早照片。

1995年出版的《江津县志》“商业志”第二节“服务业”曰:“照相:民国五年合江人李培生来江津县在老米市街开设照相馆,为津城照相业之始”,此只是说是津城照相业之始,并非津城第一张照片。其实,此说有仍然有误。晚清著名巴蜀才子、被今人荣为联圣的钟云舫除撰写有妻子照相的楹联外,还为江津照相铺写有两副楹联,其时是在光绪三十二年至三十四年之间,说明此时江津也有照相业而并非民国五年,不过这些相馆的作品都没有留下来。比这早17年即光绪十七年(1891)国璋第三次任江津知县时所拍摄的圣泉寺和莲池的相片留下了,而且是江津最早的相片。

莲池在江津县城东门外石子山下,石子山又称琅山,因山上多琳琅鹅卵石而得名。山下的莲池中央建有一亭,叫水心亭。在莲池岸边,有一个遗爱祠,百姓又称为遗爱寺。旧时莲池与遗爱祠是津城最重要的人文景观,曾被文人们津津乐道。旧版《江津县志》《江津县乡土志》记载:“古莲池,县东二里许。广三十余亩。早在元朝,津人凿渠引水入池。”再通过大通桥,将池水疏导入长江。明宣德初年,知县袁旭主持扩建,筑堤捍水,引水东泄。后知县杨元吉对堤坝等进行改造,并在池水中央修筑一亭,取名水心亭。杨知县对此亭很是上心,作《莲池水心亭》诗曰——

清浅主塘曲径通,水心亭倚芰荷丛。

欲从溟渤观吾道,试向灵台醒主翁。

风月珊珊尘世远,鸢鱼泼泼海天空。

百年知己真是谁?好把行藏寄此中。

到清乾隆三年,知县官殿对在此又进行了改选。乾隆二十一年,知县郎嘉卿再次对古莲池进行一次大规模的疏浚和修缮,使之池水深广。数十年后,津城一堪舆师说,金钗井挖的一条渠道水流进莲池,将“龙脉”破坏,造成津城科考不举,应即修培,重树文风。事隔117年,清同治十二年即1873年,国璋第二次任江津知县时,对此又进行大手笔式改扩建。光绪六年又架桥于池中,遍植杨柳,在池西南立碑,刻“泮源”二字。在池岸建一排数间庙堂式建筑,名遗爱祠。其意是将江津历代功德知县等人之名位,列入祠中,以传芳名,“遗爱”后人。国璋还令津人在池中广种莲花,开时色艳香浓,游人甚众。

津城百姓又称莲池为莲塘,以后不断改造和培修,成为江津后八景之一。明代工部尚书江渊有诗《江津后八景之七莲塘夜月》诗——

方塘弥漫侵江城,云影天光滉漾生。

影湛碧波千顷浪,光涵孤月半轮明。

芰荷香泛琴樽润,杨柳风微泮壁清。

安得坡仙同载酒,细听一曲洞萧声。

1949年新中国成立后,人们对莲池四周进行了改造,在池中“水心亭”处修建了一栋楼房,作为机关办公所用。有趣的是笔者当时所在单位也在莲池内,笔者在里面办公四年。后来对莲池侧的遗爱祠也作拆解和改造,建成办公房。特别是近年来,随着经济的发展和城市的扩展,这里也成城区。古莲池也成为人们的记忆。

……

就在本文即将收笔时,江津摄协李副主席给我打回电话。他说他处的照片是民国时期的,比你提供的两张清代的要晚些。我叫他发来看。原来,这也是江津东门外莲池的照片,池水清澈,形成倒影。但没莲叶。小石桥、水心亭仍然存在。但水心亭很明显是进行过改造的。

(作者 庞国翔 重庆市江津区文旅委二级调研员,中国作家协会会员、江津区作家协会主席)

无障碍

无障碍

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!