三峡蝶画(重庆市级非遗)

将短暂的美丽永久保存

花丛间翩翩起舞的蝴蝶,展示着大自然对于色彩最斑斓富丽的想象,它美得那么纯粹,又那么奢侈。化蛹成蝶后,短至三天,长达一个月,翩翩彩翼便坠入大地,化为泥土。因此,每一次展翅,都是短暂生命的一次绝美演出,不可复制。而有一种艺术,却能将蝴蝶的美丽永久保留,将斑斓色彩挥舞的瞬间永久定格在人们的记忆中,那就是蝶画。

蝶画,并非以蝴蝶作为绘画对象,也并非在蝴蝶上作画,而是用蝴蝶的翅膀代替颜料,通过纯手工加工、组合、拼贴,制作成一幅幅融工艺性和绘画性为一炉的美术品。蝶画的制作工序多达30余道,十分繁杂,通常制作一幅大型蝶画,需采用数百种、上万只蝴蝶,耗时经年,对创作者的耐心和毅力构成了极大的挑战。

作为手工艺品的蝶画起源于二十世纪初南美的巴西、秘鲁等地。在重庆三峡地区,蝴蝶的种类异常丰富,已知三峡库区蝴蝶分布达447种,占全国已知种类的36.5%,这为创作蝶画提供了天然、充足的原材料。地处三峡库区的永川,多处都有典型的亚热带常绿阔叶林景观生态系统,地形复杂,植被丰富多样,为蝴蝶的繁衍生息提供了良好的生存环境。三峡蝶画在取材立意上,以巴渝地区的秀美风光、风土人情、人文历史为主,展示出了浓郁的巴渝特色,渐渐自成一派。

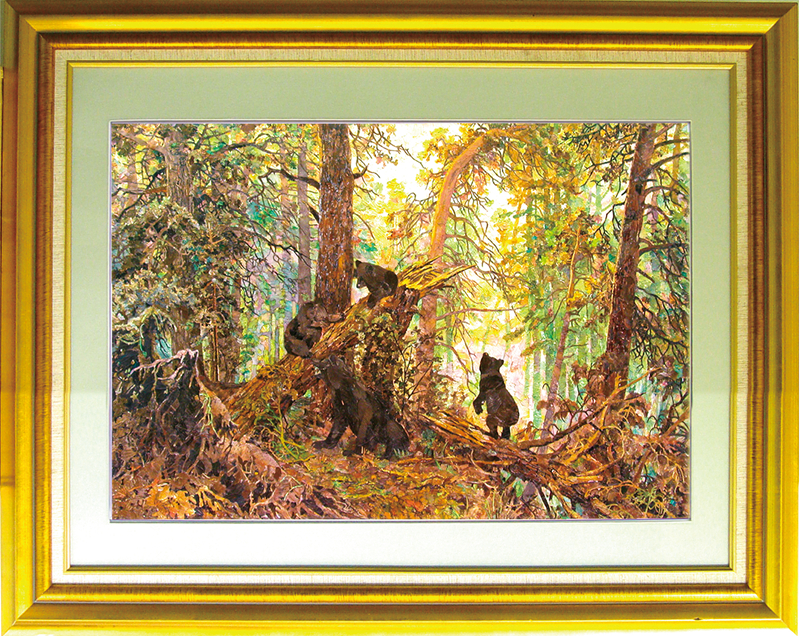

三峡蝶画基本以三峡地区人工养殖的蝴蝶翅膀作为画面用材,并经过回软、展翅、干燥等30余道工序和严格的防蛀、防腐处理,纯手工制作而成。总体来说,三峡蝶画分为三大种类:最简单的是蝴蝶标本装饰画,即直接把展翅蝴蝶的标本装进画框内,可仅放一只或多只进行组合,保存蝴蝶本身的美妙身姿和颜色;其二,蝶翅粘贴画,即巧妙利用蝶翅的颜色和纹理,通过剪裁与拼贴,使得整幅作品的颜色千变万化,这需要娴熟的剪贴手艺和较高的艺术品位;其三,油画风格的蝶画,这是最复杂的一种,它比蝶翅粘贴画需要更多的剪裁、更细腻的拼贴与搭配,从而达到油画般的具有色彩层次感的视觉效果。

三峡蝶画的突出贡献在于,它以广阔的视角,将一批深植于民间并为广大民众所喜闻乐见的传统题材,用自己独特的艺术语言进行了新的诠释。此外,三峡蝶画还将西方油画的表现技法嫁接到了蝶画的风景画与人物画中,不断开拓探索,取得了令人瞩目的成绩。

不难想见,蝶画是一种多么复杂的手工技艺。它不仅要求作者首先选择不同种类和外观的蝴蝶羽翅进行巧妙组合,还要能够适当巧妙地运用疏、密、厚、薄的不同手法,搭配蝴蝶本身的色彩,充分把每种蝴蝶羽翅的独特之处都展现在画面中。蝶画往往要求创作者具有非凡的想象力与扎实的绘画功底,此外,还得有丰富的蝴蝶知识。

谈起三峡蝶画,不得不说到一个人,那就是重庆市森林病虫防治检疫站工程师张翔。虽然是由张翔的父亲张安维于上世纪首先在重庆市永川区播下了蝶画的种子,但这门艺术之所以能够历经时间的淘洗,在永川大地上扎根发芽,并取得硕果累累的荣誉,都与张翔个人的努力密不可分。

张翔依稀记得,他第一次与蝴蝶打照面时内心所受到的震撼。蝴蝶的美丽令他心惊,其生命的短暂脆弱又令他惋惜。张翔不仅从小受到来自父亲的美术熏陶,自幼爱好画画,对蝶画艺术产生了浓厚的兴趣;他还在林场上工作了几十年,可以说天天都在与蝴蝶打交道,不知不觉中,他已经收藏了近百万件蝴蝶等昆虫标本。长期以来,张翔对蝶画技艺进行了认真的钻研,使这门艺术有了创新。将蝴蝶的美丽展示给世人,并让它永久保存下来,便是张翔的初心与梦想。2000年,在单位领导的大力支持下,张翔成立了自己的蝶艺工作室,并组建了重庆渝森昆虫工艺品有限公司。2004年,他注册了“三峡蝶画”的商标,蝶画慢慢走进了大众的视野。

张翔的三峡蝶画至今已斩获了多项荣誉,优秀作品不断涌现,如《晴雪》《巴渝人家》《爱因斯坦》《晨梦幽峡》《琴声依旧》等等。《琴声依旧》在2008年第九届中国工艺美术大师作品暨国际艺术品精品博览会上荣获金奖,为重庆争得了工艺美术行业的第一块金牌,同时也为永川增添了一道特色文化产品。由张翔精心设计的两幅“巴渝人家”系列蝶画被他送给了磁器口工艺美术中心。这两幅重庆风俗蝶画是用上万只蝴蝶粘贴制成的,画中依稀可见老山城江边的吊脚楼、巴渝自然山水,这些风景全都是用蝴蝶翅膀作为原料来重新呈现的。画面上每只蝴蝶的羽翅都经过了严格的甄选和非常复杂的加工工序,耗时半年才完成。

如今,张翔积极带徒传艺,已培养了多位三峡蝶画非遗传承人,并且为企业培养了不少技艺人员。这些蝴蝶爱好者们,小心翼翼地拾起蝴蝶的尸体,让它们在画面上重新焕发了生机,将这份如此短暂又绚烂的美丽,为人类的眼睛永远保留了下来,这不得不说是一项相当浪漫的手艺,如童话般动人。