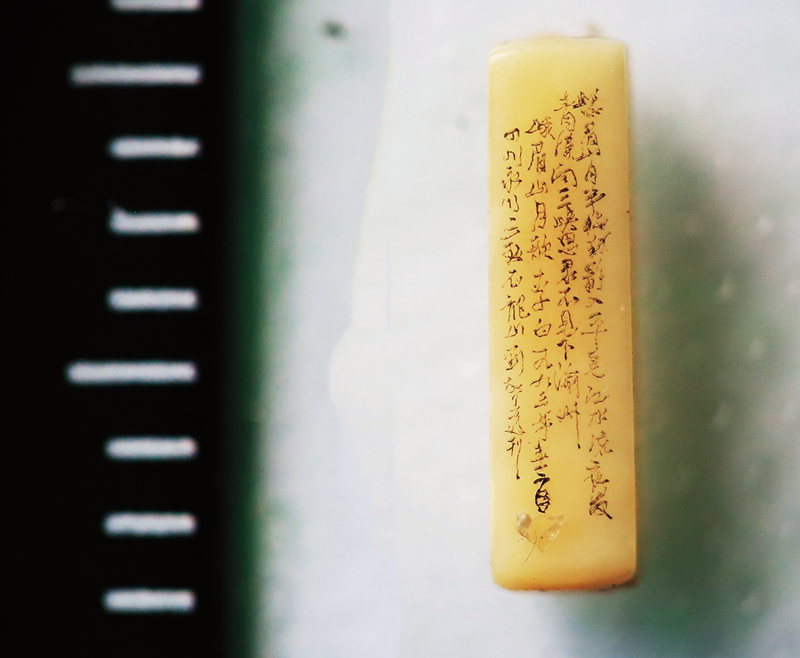

艺庐微刻(重庆市级非遗)

一毫厘中见世界

一根头发丝、一颗象牙、一粒米,如此渺小不起眼的物件,落到微刻艺人手里,却能变身为巨幅画布,容纳山山水水甚至上万字的书法——这就是微刻艺术令人惊叹叫绝之处。

巴蜀大地上,有家经营雕刻印章、仿古字画的百年老字号店铺,名为“艺庐”。艺庐由刘氏先祖刘圣富先生创建于清乾隆年间,父传子,子传孙,至今已传至第十三代。刘圣富是当年“湖广填四川”大移民潮流中的一个平民百姓,他和几位弟兄迁徙到了四川、贵州等地,而他落脚在了成都。乾隆年间,刘圣富在成都住所门口挂起了“艺庐”的招牌,开始雕刻印章,创作并贩卖仿古字画,靠一把刀、一支笔养家糊口。在民间,篆刻、书画仅为一般手工艺人的谋生手段,算不上什么“艺术”,还常常被世人嘲讽为“雕虫小技,有志者所不为”,其中蕴含的艺术价值和民间手工艺价值长期以来并未被发掘和肯认。

这家老店凭着精湛的技艺和良好的信誉,代代传承,均以“艺庐”为名号,渐渐在当地有了一点名气。道光年间,第八代传人刘代荣不满足于原有的业务经营范围,首创微刻,尝试在极小的范围内,刻划出极大的画面,使得篆刻艺术有了更大的空间和魅力。从此,“艺庐”便以微刻和仿古字画著称于世。

所谓“微刻”,就是用一把长不过五寸(16厘米左右)的平口雕刀,在米粒、象牙、芝麻、头发丝、核桃胡等微小物件上刻划出巨幅的图画或书法作品。作者凭意念操刀,将国画的线条或书法的墨韵刻到象牙、石头等小物件上。人们用肉眼无法直接辨认其作品内容,需要借助10倍以上的放大镜才能清晰地看见所刻的字画为何,此技艺被世人誉为“神刻”。微刻作品主要采用象牙或其它质地较坚硬的材料,工具为平口方刀,凭借国画的线条技法和按、提、转、挑、回、点等用刀要领,去表现远山近水、楼台亭榭、人物舟车等广阔的内容,无一不饱含中国传统绘画的韵味和墨趣。当艺术家在发丝、米粒、芝麻等无法用手持稳的物件上雕刻时,通常需要借助一个木托,取一个平整面,在平整面上涂一层薄薄的松香,以便将发丝、米粒等微小物件嵌入其中,雕刻完成后,再给松香加温,待松香融化后便可取出物件。

刘氏“艺庐”在代代相传中,逐渐形成了自己独特的风格,无论是微刻还是仿古字画、金石篆刻、竹雕、木雕,都技艺精到,底气十足,深得当时的文人墨客、达官贵人的赏识。而其中最引人注目的,当属微刻作品。

第十一代“艺庐”传人刘声道,从小刻苦,掌握了扎实的基本功,经过多年的辛苦钻研,终于发扬了“艺庐”的绝技。当年,他与师父陈治光都能在衣袖里雕刻印章,令人拍案叫绝,让艺庐的“神刻”招牌在巴蜀大地上穿行无阻。刘声道在一丝青发上刻的唐诗、宋词,被誉为“大愚神刻”,“艺庐”的名声被他传到了大洋彼岸。早在民国时期,刘声道的微刻作品就受到了谢无量、闻一多等知名人士的赞誉。他的作品无所不精,既有清雅淡远的水墨神韵,又有大江东去、气壮山河的磅礴气势。有的微至米粒,有的阔至数丈,绵延数里。七十多年里,他所创作的艺术精品被中外博物馆和海内外众多收藏家所珍藏。

除微刻作品外,艺庐传人还精通仿古笔筒、抱对、挂屏、棋桌等竹雕、以根雕为主的木雕、金石雕刻、石刻,仿古字画更是达到了以假乱真的境界。虽然在漫长的十三代传承过程中,也曾有家族传人不愿继承这门家学,因此被迫传给了外人,但经过种种机缘巧合,最后这门手艺还是传回了刘氏家族的血脉中。如今,随着电脑科技的飞速发展,仿古字画的生意已日渐惨淡,但即便人们已掌握了高水平的科学技术,仍无法完成刘声道的刻刀所能完成的微刻作品。这门绝学因其技艺的高深复杂和对创作者耐心、悟性的极高要求,目前面临后继乏人的局面。

恐怕已很少有年轻人愿意耗费毕生的精力,去掌握这样一门冷僻又艰深的手艺。但微刻艺术带给我们每个人的视觉震撼,是无法被其他任何作品所替代的。它是那么叫人难以置信,如此奇妙地在微观与宏观世界之间自由转换,颠覆了人们对于“小”与“大”的固有认识,创造出了一个个渺小又精确到伟大的奇迹。艺庐微刻让世人见证了艺术家的一双手所能创造的极致,如魔法般,叫人全心沉醉于纯手艺的智慧中。这样一门艺术,应当被传承。